A Fresta é uma coluna quinzenal dedicada às realizações do movimento surrealista e seus entornos.

Alexandrian em cinco duplas:

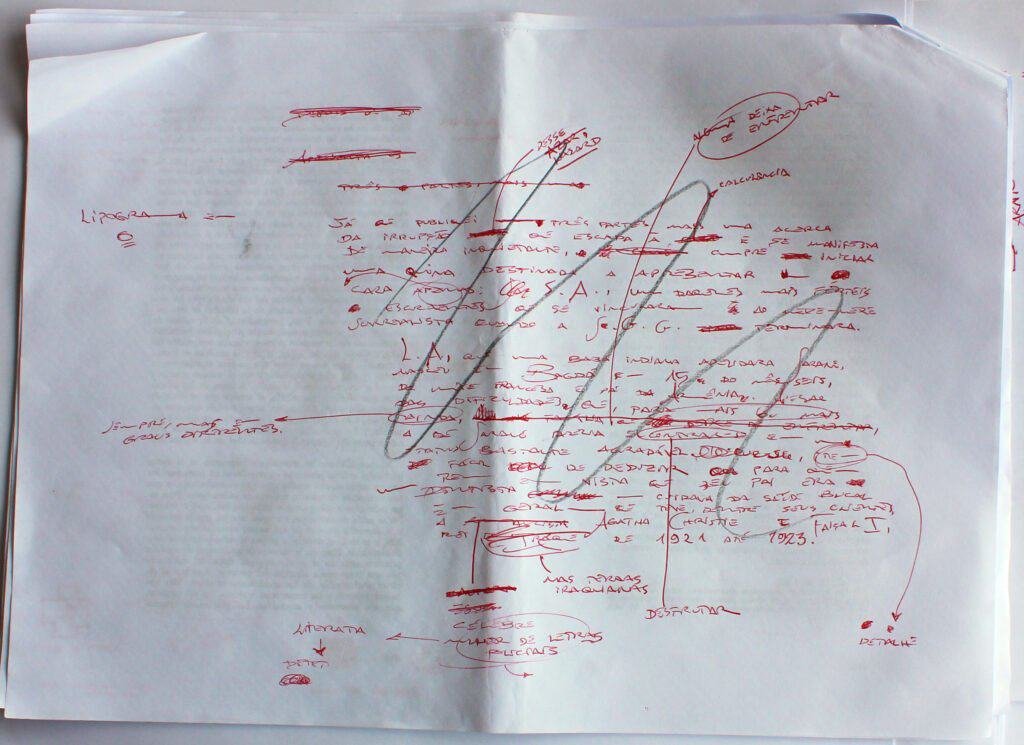

uma quina sobre o escritor Sarane Alexandrian

PARTE II:

“Um quarto esperando alguém”, lipogramas e o que Franz Ferdinand tem a ver com Limoges

Um quarto esperando alguém

romance objetivo

Trata-se de um romance sem personagens, mas não destituído de intriga, em que a história toda é contada unicamente por objetos. Para isso relatamos minuciosamente a vida de um quarto de hotel ao longo de uma semana ou mais, nos momentos em que seus hóspedes não estão lá.

Em Paris, perto da gare de Austerlitz, num hotel meio suspeito que recebe não só viajantes, mas também casais casuais formados nos bailes e cafés da região da Bastille ao sabor dos aliciamentos fortuitos, no segundo andar se situa o quarto 32. A princípio o hotel é descrito tim tim por tim tim, tanto exterior quanto interiormente. O estilo é o de um relatório administrativo frio e anônimo, não deixando transparecer nenhum sentimento pessoal. A vistoria é realizada sem deixar escapar o menor detalhe: é informada a data de construção do hotel e são apontadas suas mais minúsculas rachaduras. Se chega a ponto de detalhar a planta e as medidas em metros quadrados segundo a escritura. Desde as primeiras páginas o hotel aparece como um monstruoso objeto habitável.

O quarto 32 está vazio. Sua descrição não omite nada, indo da cor do carpê puído às padronagens das cortinas, da forma do abajur às torneiras, registros e tubulações do lavabo. Um reloginho embutido perto da cama indica ao mesmo tempo a hora e a data, o que irá servir para ditar o ritmo da ação:

3 de julho, meio dia e vinte cinco. O quarto é ocupado por um novo cliente, sozinho ou acompanhado. Ao inspecionar as bagagens ficaremos sabendo: são dois. Sequer um instante — é preciso insistir nisso — veremos seres humanos neste romance. A gente vai supor quem eles são e o que eles fazem, mas em decorrência do cenário modificado pela sua presença. Os objetos, que o homem acredita dominar, funcionam ao seu redor como sinais ou informantes da polícia.

A gente não sabe o que aconteceu entre os hóspedes do quarto durante à tarde. O comentador-voyeurista intervém somente entre sete e oito da noite, enquanto eles foram jantar. Ele descreve as roupas suspensas na arara (sem esquecer de mencionar a etiqueta interna onde figura a marca do fabricante) e o conteúdo das malas. Assim, ficamos sabendo que o homem é um suíço originário de Zurique e bem corpulento, e que a mulher é uma pessoa pequena e de origem incerta.

6 de julho. Às dez e cinco da manhã, antes da chegada da faxineira, uma nova descrição do quarto que os casal deixou bagunçado. Um jornal amassado, contendo trechos sublinhados com tinta azul, indica os acontecimentos pelos quais o viajante se interessou. Debaixo da pia, uma lixeirinha contém três preservativos usados. Provavelmente o homem não está com sua mulher legítima, pois nesse caso não é muito comum se utilizar camisinha, e tampouco se mostrar assim tão dedicado. O leitor se torna um detetive efetuando uma investigação a partir dos indícios deixados na cena, guiado pelo comentário escrito como que pela voz em off de um documentário. Ele não lê apenas um único romance, mas vários ao mesmo tempo, pois é levado a levantar todo tipo de hipótese.

Segunda descrição do quarto neste mesmo dia 6 de julho, mas durante a janta. O casal voltou no fim da tarde, trazendo diversas compras que foram colocadas em cima da mesa e que são minuciosamente inventariadas. O lençol amarrotado, afundado pela marca de dois corpos, revela uma pegação que não deixou nenhum rastro de conclusão.

De acordo com este mesmo procedimento de investigação do quarto, nos dias 7, 8 e 9 de julho, a partir de dois copos marcados por batons diferentes, um cinzeiro cheio de bitucas e lencinhos de papel manchados de sangue, vamos suspeitar de todo um drama passional. A gente vai compreender que o homem de negócios suíço está em Paris com sua secretária e que ele acaba de fazer dela sua amante. Ele foi seguido por um detetive contratado por sua mulher, o qual lhe propõe, mediante uma certa soma de dinheiro, enviar um relatório falso a esta última. O empresário recusa. Imediatamente avisada pelo detetive, sua mulher desembarca no dia seguinte vinda de Zurique. Explicações tempestuosas entre os três personagens no quarto onde a mulher titular e a amante casual se engalfinham. O marido adúltero é obrigado a romper suas relações ilícitas e a voltar imediatamente ao cercadinho doméstico. Tudo isso é deduzido a partir dos vestígios deixados no cômodo.

Um quarto esperando alguém é o primeiro exemplo verdadeiramente exemplar de um romance de objetos. O precursor deste gênero foi Edouard Estaunié, professor universitário alucinado entregue ao espiritismo e que, em As coisas vêem (1912), teve “a ideia de fazer os móveis falarem”. Este “romance de coisas”, que ele acreditava ter redigido sob o ditado mediúnico de Maupassant [1], descreve uma casa cujo relógio, espelho e escada contam sucessivamente a história de seus habitantes. Em outros romances de Estaunié (A vida secreta, A Ascensão de Baslève, O Fermento, etc.), os objetos inertes se animam a ponto de uma estátua sorrir, uma mesa atrair como um imã aqueles que dela se aproximam, um relógio-pêndulo dar as boas-vindas a alguém que vem chegando, um tamborete saltar. Isso seria surrealista se o estilo não fosse acadêmico e o enquadramento antiquado. Esta maneira de tratar o romance de objetos animando estes últimos é simplista, a não ser que venha dotada de um fôlego lírico. Virginia Woolf chegou bem perto do romance objetivo ideal em O quarto de Jacó e Passeio ao farol [2], entretanto sem ousar executá-lo integralmente. Em seguida, os autores do “nouveau roman” basearam suas histórias em inventários de objetos, mas somente à maneira dos catálogos de produtos. Ao passo que, no modelo que apresento aqui, os objetos são considerados como “armas falantes” (no sentido da arte heráldica).

Os futuros romancistas poderão encontrar enredos diferentes de romances de objetos. Os destroços de um naufrágio e os escombros de um terremoto servirão para reconstituir a histórias dos personagens desaparecidos. Não será proibido supor uma alma aos objetos e fazê-los lembrar de seu passado, o que permitirá, situando a ação na loja de um antiquário, combinar romance histórico com romance objetivo.

O que Franz Ferdinand tem a ver com Limoges

1. “Is out of control”: lipogramas

Da pontuda cabeça do cidadão voa o chapéu,

Pelos ares ecoa como que um escarcéu

Jakob Van Hoddis, “Fim do mundo” (1911) [3]

No comentário à primeira parte deste quinteto nos despedimos de Sarane Alexandrian logo depois que ele chegou com a avó aos arredores de Limoges em 1939, quando então irrompe a Segunda Grande Guerra. Entretanto, antes de prosseguirmos desvendando a biografia deste iraquiano apresentado como “um dos mais prolíficos escritores vinculados à movida surrealista do pós-Segunda Grande Guerra”, gostaria de abrir um parênteses para falar de minha própria relação com a cidade de Limoges, mas antes de fazer isso ainda tenho outra conta para acertar.

Se você leu o ensaio “Algumas balizas das dunas de Bagdá às campinas da França” que acompanha o “Argumento”, que por sua vez prefacia os Sessenta enredos de romances bem na moda hoje em dia e noite (Fayard, 2000), juntos compondo a primeira parte desta série dedicada a Sarane Alexandrian, talvez você tenha se dado conta de que naquele ensaio, desde o título à assinatura, não há uma única vogal “o”.

Se você de fato percebeu isso ou é porque meu trabalho foi mal feito, ou é porque você é bastante nerd e inclusive deve saber que o nome deste tipo de texto é lipograma, técnica que consiste em escrever algo prescindindo de uma ou algumas letras do alfabeto. Embora os lipogramas existam há séculos, eles foram especialmente historicizados, sistematizados e propagados por um grupo de vanguarda francês da segunda metade do século XX denominado OuLiPo, que por sinal até hoje realiza em Paris uma reunião pública por mês, antigamente às quintas e atualmente às terças-feiras [4]. Aos que quiserem saber mais acerca do OuLiPo e suas atividades, recomendo uma boa matéria de Bernardo Esteves publicada em 2016 na revista Piauí. Não entro em considerações gerais sobre o grupo e a escrita “regrada” pois me dedicarei a uma faceta específica desta última, mais precisamente de sua manifestação nos lipogramas.

Ao se produzir uma tradução lipogramática, isto é, ao se transformar um texto “comum” em um lipograma, como faz Georges Perec em “Traduções lipogramáticas de poemas bem conhecidos” (1973), tenho para mim que o mais adequado seria dissolver o lipograma obtido depois de concluída a tradução em questão, sobretudo quando esta técnica é aplicada a textos de próprio punho. Ou seja, no caso de “Algumas balizas das dunas de Bagdá às campinas da França”, considero que o mais adequado seria reinserir vogais “o” aqui e ali, de modo a limar as aparas e maneirismos mais evidentes como, por exemplo, “C. Dauphin” no lugar de “Christophe Dauphin” ou “a mãe da mãe” ao invés de “avó”. Desta maneira, se estaria renunciando à história de superação e ao orgulho fútil decorrente da obediência de uma regra à risca. Na verdade, me parece que esta heresia — ou melhor, esta apostasia iterativa —, que sintetiza o gesto de danificação do produto de um trabalho após sua conclusão, valeria inclusive para oulipismos em geral, permitindo reduzir o peso que os entusiastas deste tipo de empreitada costumam depositar no “valor da acrobacia” em detrimento do “sentimento liberado pelo sentido”, para empregar os termos utilizados no Segundo manifesto do Oulipo pelo próprio François Le Lionnais, engenheiro químico, matemático, escritor e um dos fundadores do Ouvroir de Literatura Potencial, isto é, a “sala de lavores de convento” de Literatura Potencial.

Se não procedi desta maneira, isto é, se não desmanchei o lipograma que havia elaborado polvilhando vogais “ó” aqui e ali, isso não se deu, ao menos não apenas, devido ao exibicionismo do onanista tântrico que grita “olha! sem as mãos!”. Algumas vogais “o” não foram restituídas ao texto porque julgo que o ônus da prova é de minha inteira responsabilidade. Como vocês acreditariam que eu fora capaz de encontrar um sinônimo sem “o” para o substantivo “avó” se eu não o apresentasse enunciando a “mãe da mãe”? Por outro lado, me pareceu prescindível exibir tanto o texto lipogramático de chegada quanto aquele texto de partida cheio de ós, escrito antes de ter tido a ideia de fazer do meu comentário ao “Argumento” de Alexandrian um lipograma ao reler a vigésima oitava das Conferências de introdução à psicanálise (1916 – 1917), de Sigmund Freud.

Julguei a possibilidade de cotejo prescindível pois considero que grande parte da delícia e da aflição obtida pelos tradutores, inclusive com traduções intralinguais, como são as traduções lipogramáticas que Georges Perec fez de Arthur Rimbaud e a que eu fiz de mim mesmo, é oriunda das comparações que visam à elaboração de um inventário de perdas e ganhos. Embora como disse eu mesmo faça parte dessa turma de obsessivos, cuja mania aliás talvez seja inerente ao ofício do tradutor, me parece que nesse campo temos muito a ganhar ao comparar algo in effigie a algo in absentia, ou seja, em um primeiro momento comparando uma presença com uma ausência para, então, instituir o segundo termo da comparação através da atividade imaginária.

Para esclarecer um pouco esta proposta que pode ter soado meio esoteórica, lembro que esses dias andei pensando o quão interessante seria traduzir uma tradução, mais precisamente a que Sigmund Freud publicou em 1892, realizada por ele mesmo a partir de uma obra do célebre médico e neurologista Hyppolite Bernheim intitulada Hipnotismo, sugestão e psicoterapia; e o Satyricon traduzido pelo anarquista Laurent de Tailhade e publicado em 1902. Além disso, supondo que os leitores brasileiros já conquistaram um certo senso crítico e uma posição de exigência no que diz respeito à qualidade das traduções editadas em língua portuguesa, o que passa pelo reconhecimento da importância do tradutor na recepção e circulação de obras estrangeiras, talvez seja interessante colocar a tradução direta em questão, e isso não só pela carência de bons tradutores de determinadas línguas no mercado editorial.

Vejamos: nunca li uma tradução de Fome direta do norueguês e, mesmo antes de um amigo mostrar-me a de Carlos Drummond de Andrade, que também é indireta, mas da qual poucas linhas bastam para demonstrar sua eficiência na língua de chegada, estava ciente de que aquela que li, de Adelina Fernandes publicada na Coleção Excelsior pela Livraria Martins em 1946, está certamente longe de ser das melhores. Digo isso baseado unicamente em minha intuição e em algo igualmente difuso daí decorrente que, na falta de termo melhor, denomino “atmosfera estilística”, mas também poderia acrescentar em minha defesa um trecho da orelha do livro, que denota uma evidente culpa ao afirmar que

Não menos feliz [do que a tradução de Raquel Bensliman fez de “Um vagabundo toca em surdina”] foi o trabalho de Adelina Fernandes ao verter “Fome”, autêntica obra-prima em nada prejudicada nesta versão para língua portuguesa [grifo nosso].

Consigo até ver o editor, provavelmente o Seu Martins (Fontes), empertigado no paletó cinza de caxemira conduzindo com firmeza da esquerda para a direita o braço esticado em posição de “pare”, como quem diz “deixa comigo”, enquanto sublinha categórico que aquela “autêntica obra-prima”, que de fato Fome é, não foi “em nada prejudicada nesta versão para língua portuguesa”. Ainda assim, tenho carinho por aquele livro e admiração pelo trabalho de Adelina que, depois de uma breve hesitação, li sem culpa e com genuíno envolvimento, permitindo com que ele cumprisse seu papel com cheiro de gaveta. Quero crer que, apesar de até recentemente ter confundido a Cristiânia da misteriosa Ilayali — hoje Oslo — com a Christiania dos hippies dinamarqueses por conta da tradução de Adelina, não sou tão mais burro do que de hábito por ter passado ao largo de grande parte do lirismo e idiossincrasias dos fiordes e praças de Hamsun neste primeiro contato — ou sou?

A falta move o querer. O segredo do artista talvez seja volta e meia se dedicar a conhecer algo que ele julga ruim e então, desesperadamente, mobiliza uma grande soma de energia para tentar remendar, fazendo daquilo outra coisa, mais condizente com seus desejos e expectativas.

Muito provavelmente seja ignorância minha, no entanto me parece que até agora, salvo algumas poucas exceções, como O sumiço de Georges Perec (Autêntica, 2015), o potencial do lipograma não foi explorado no que ele tem de melhor [5]. Pelo que se ouve por aí, a escrita lipogramática é entendida como uma brincadeira sem consequência, algo meramente (sic) lúdico, cuja compressão e constrição permite alguns risinhos fugazes, e que nas oficinas de escrita criativa funciona como uma espécie de musculação. Pelo menos era assim que, até pouco tempo, eu entendia a escrita lipogramática, considerando que seu benefício viria depois da suspensão das regras, mas não no sentido que mencionei acima, de dissolução do lipograma. Após conquistar um texto que opera como o troféu pela superação do sofrido e extenuante desafio, se estaria então pronto para escrever textos não lipogramáticos com maior fluência, de modo circular pelo léxico com mais graça e agilidade, como quem depois de sair da academia e tirar o shorts consegue parafusar facilmente uma estante na parede ou ajudar numa mudança sem fazer cara feia.

De certa maneira, fazendo uma analogia sem dúvida imprudente com o acervo conceitual freudiano, poderíamos afirmar que a experiência do lipograma se assemelha à interferência que o trabalho analítico promove na viscosidade da libido e na mobilidade dos investimentos libidinais. Além disso, e o que não necessariamente contraria esta perspectiva, me parece que convém entender a escrita lipogramática mais precisamente a partir do que Freud coloca na já citada vigésima oitava conferência das Conferências introdutórias à psicanálise, subintitulada “A transferência”. Portanto, lhe convido a, no parágrafo seguinte, adentrar comigo o campo psicanalítico para u m breve passeio.

Resumindo e reduzindo drasticamente a riqueza da reflexão que Freud apresenta nesta conferência, temos que, ao falar sobre a transferência, um dos pilares da psicanálise, ele afirma que ao longo de uma análise se estabelece uma “neurose de transferência”, que traduz os conflitos do paciente em conflitos com seu analista e a partir do que “se criam versões novas daquele velho conflito”. A partir disso, o analista, em conjunto com o analisante, permitiria levantar — segundo meu entendimento, “levantar” no sentido da Aufhebung hegeliana — as repressões ou recalques, de modo a tornar consciente o que não o era para, digamos, dar ao paciente uma chance de decidir de forma mais benéfica para seu Eu perante os conflitos que fundamentaram sua neurose e para os quais em um passado remoto ele dispunha de parcos e ineficientes meios de defesa, tendo de recorrer portanto à formação de sintomas como forma de evitar um excesso de excitação. Após a atualização dos conflitos — daí a denominação neuroses atuais —, tomando a relação com o médico como seu ponto focal, ocorreria a resolução dos sintomas, o preenchimento de lacunas da memória, a superação de resistências e uma transformação interior no paciente que, por fim, culminaria na conclusão do tratamento com o desmonte da transferência entre o médico e o paciente.

Deixando o campo estritamente psicanalítico para voltar à analogia com a transferência como apresentada acima e, como a Olga d’O Castelo de Franz Kafka, supondo que “teriam de resultar, no mínimo, dessa multiplicidade alguns pontos de apoio e comparação” [6], grosso modo a meu ver o lipograma serviria para, ao exigir uma série de contornos e contorções doloridas, fazer com que o seu autor fale aquilo que não sabe que sabe e diga aquilo que não quer querer, incrementando propositalmente as resistências para revelar as tensões latentes em seu discurso. Digamos que isso seria algo como reforçar um muro para descobrir onde estão suas frestas e, consequentemente, os raios de luz que prometem a liberdade.

Mais uma vez a título de exemplo menciono o fato de que, logo no início da tradução lipogramática em “ó” do primeiro ensaio que compõe este quinteto, ao me deparar com o “escritor” me ocorriam somente palavras com a vogal “o” — e.g. autor, literato, poeta, historiador, cronista, etc., — [7], de maneira que me vi forçado a, num primeiro momento, recorrer ao melvilliano “escrevente”. Esta solução pode ser considerada como fortuita ou, pelo contrário, reveladora do modo nada deferente como até então eu enxergava Alexandrian: “funcionário subalterno que, na Marinha do Brasil, é encarregado de serviços de datilografia, escrita e fazenda” [8]. Colocar esse conflito a descoberto, percebendo ali um preconceito e, quem sabe, uma inveja latente por Alexandrian ter sido em um dado momento o “teórico número dois do surrealismo” e por ter produzido uma obra tão vasta com a placidez de um mar de almirante, foi benéfico para garantir o ímpeto necessário à conclusão do segundo ensaio da série. Série esta que, graças ao lipograma, deixou de ser um quinteto para se tornar uma “quina”, a qual por sua vez não deixa de ser tanto uma proa de navio quanto o canto da mesa que, por lapso, às vezes causa um roxo na anca, da cor do bilhete de loteria homônimo do qual guardo significantes memórias infantis. E afinal, por mais que o lipograma se pretenda uma espécie de xadrez, será que ele tem algo de jogo de azar, não?

Acertadas as contas, voltemos à Limoges, para onde jamais fui.

2. “This fire”: o que Franz Ferdinand tem a ver com Limoges

Como combinado no início do capítulo anterior, abro o prometido parênteses para falar de minha própria relação com Limoges, novamente não por exibicionismo, mas porque isso há de acender algumas luzes sobre a trajetória de Alexandrian que, como dissemos, foi para lá passar férias com a avó em 1939.

Em 2018, quase oitenta anos depois da irrupção da Segunda Grande Guerra e daquelas férias de Alexandrian, minha namorada e eu morávamos em Lyon e costumávamos frequentar o Trokson, nosso bar preferido, que toda semana recebia — e que, depois de ter sido parcialmente destruído em um incendia em 2021, ao que parece segue recebendo — em seu porão várias bandas que ali faziam jus ao rótulo de “underground”. Com o passar das noites no Trokson fomos ficamos impressionados com a quantidade de bandas vindas de Limoges. Era como se aquela cidade de interior e de nome cítrico fosse uma espécie de Manchester dos anos 1990, com a diferença de que as bandas limusinas, cujos integrantes costumavam ser bem mais simpáticos que os irmãos Gallagher, não gozavam de grande projeção. Aliás, é curioso que nenhuma delas tenha me marcado. Não lembro do nome de sequer uma, tampouco de uma de suas músicas ou melodias. Isto é, embora nenhuma delas tenha me parecido extraordinária e inesquecível, em seu conjunto elas exerceram um efeito positivo e simpático, garantindo um lugar no palácio da memória, lugar este simbolizado por um sorridente francês baixinho meio atarracado de bermuda cargo. Acentuo isso pois em breve voltaremos ao assunto e, assim, agora podemos reencontrar Sarane de calças curtas autoexilado numa Limoges onde ainda não existiam bandas de rock.

Depois de concluir seus estudos em um colégio interno — o Lycée Condorcet onde, como apontamos na primeira parte desta quina [em DATA], lecionaram Jean-Paul Sartre e Stéphane Mallarmé — com dezesseis anos Sarane participa da resistência à invasão nazista, coletando mantimentos lançados na região por aviões aliados. Mas o que mais o marcou nesta época não parece terem sido as vicissitudes da guerra e, sim, o encontro com o dadaísta Raoul Hausmann, que iria iniciá-lo nas vanguardas e seus movimentos. Segundo Christophe Dauphin, Alexandrian relata:

Fiquei completamente embasbacado. Então quer dizer que existiam escritores que não buscavam honrarias e a aprovação da maioria, mas que se comportavam como agitadores intrépidos, lutando contra os preconceitos, desafiando o público usual, lançando seus livros como bombas de papel perigosas o suficiente para suscitar o pânico na sociedade dos bem-pensantes?

Imagino a alegria que foi para aquele jovem inquieto e insubmisso vindo do oriente, que depois de vencer a poliomielite logo venceria também os nazistas e jamais deixaria de enfrentar “o público usual”, descobrir ali, perdido nos pastos da província, entre cabeças de gado e cerejas, Raoul Hausmann.

Hausmann foi um dadaísta alemão que se autoproclamava “Presidente do Sol, da Lua e da pequenina Terra, Dadasófo, Dadaraul, diretor do circo Dadá” e pertenceu à seção berlinense do Dadá, diga-se de passagem a mais radical delas, sem a qual, segundo Raul teria dito a Sarane, “o dadaísmo não passaria de uma marca de chocolate suíço”. Além disso, ele foi um dos principais responsáveis por plasmar seu imaginário em uma estética cujo clichê foi muito bem sintetizado na primeira metade dos anos 2000 pela banda Franz Ferdinand no clipe de “Take Me Out”, o que nos leva a mais um parênteses.

Há pouco mais de dez anos eu era um jovem estudante no início da graduação na Universidade Federal do Paraná. Um dia, chegando atrasado à aula de História do Design Gráfico, ao abrir a porta me deparei com o clipe de “Take Me Out” tocando em alto e bom som. Deviam ser umas oito horas da manhã e ali estava eu extasiado, entrando na sala de aula como se estivesse penetrando uma festa. Na hora não lembrei que “Take me out” foi uma das primeiras músicas, senão a primeira, que ainda adolescente tentei aprender a tocar em um terrível contrabaixo Austin, cujas cordas eram mais altas do que as de um violão Tonante. Naquela época eu manipulava o contrabaixo sem a menor noção de ritmo, melodia, harmonia, ou seja, do que constituía uma música e, embora isso não tenha mudado muito de lá para cá, hoje ao tirar uma música já não conto mais um por um os numerozinhos na tablatura impressa numa jato de tinta.

Por um instante, ao entrar naquela sala de aula, eu estava entrando na universidade com que sonhara na adolescência provinciana, entre navegações pela internet discada e longas caminhadas Mata Atlântica adentro. Era como se diante daquele clipe não estivéssemos sendo apresentados apenas aos tiques dadaístas, mas a algo de seu espírito se materializando em uma música que até hoje me deixa com vontade de sair da linha para entrar em ação. Esta fresta, que se abriu graças aos esforços do professor Marcel Pauluk, segue sendo algo absolutamente tão raro e incomum quanto o próprio Pauluk. Não porque não existam indivíduos que, massacrados pela culpa e pelo tédio, ao assumir uma rotina de aspone para desfrutar das benesses de uma sinecura, encontram no jeitão “irreverente” com que conduzem o magistério uma saída para sentir um último suspiro da juventude que deixaram para trás. Aliás, esse definitivamente não é o caso de Pauluk. Considero sua posição na universidade como a de um verdadeiro insubmisso, que no limiar da inépcia para um cargo público se torna o que de mais brilhante pode ocupá-lo e, consequentemente, implica em uma relação complexa com a instituição e seus componentes, e quem sabe até mesmo em uma contradição promissora, ainda que difícil de ser formulada e resolvida, sobretudo quando pensamos no conceito de discurso universitário como formulado por Jacques Lacan.

Do modo como a sociedade está conformada hoje, parece ser algo da própria essência da contestação ao status quo e ao establishment a dificuldade que a subversão tem em dar as caras — que por sinal são de Jano —, a qual é correspondente à raridade da experiência de maravilhamento. Não é difícil posar de subversivo no cercadinho, utilizando, por exemplo, um léxico pretensamente “combativo” e exaltado para batizar os mais soporíferos e conformistas eventos. Difícil mesmo é manter-se combativo e contestador ao preencher um edital ou durante uma reunião de departamento por Zoom — e, atenção, quem se mantém combativo e contestador nestas situações costuma pagar caro por isso. Mas deixando de lado as picuinhas e voltando à raridade, caso os bons encontros comecem a se tornar frequentes, é sinal de que algo de muito certo ou algo de muito errado está acontecendo. Aliás, se através de aulas como aquela na qual Pauluk mostrou o clipe do Franz Ferdinand, de outras intervenções igualmente brilhantes e, sobretudo, graças ao seu próprio espírito de insubordinação [9] ele foi para mim de fato um orientador e um mestre — inclusive pois, durante um bom tempo ele manteve seu doutorado com Winfried Nöth em suspenso —, Hausmann igualmente iniciou Alexandrian não somente no legado, mas nas atividades e ações de vanguarda.

Cumpre notar que nos anos 1940 a circulação das produções de vanguarda era subterrânea e deficiente, como aliás continua sendo, aspecto que, como dissemos, talvez seja inerente ao seu caráter novo. Assim sendo, não me parece equivocado supor que em 1947 foi graças ao legado que a transmissão de Hausmann proporcionou a Alexandrian que ele chamou a atenção de um André Breton que, recém-chegado dos Estados Unidos, buscava retomar a organização da movida surrealista em Paris.

Imbuído de todo vigor dos vinte anos e em sintonia com Breton, tendo o escolhido como farol dentre a tríade disponível na época [10], Alexandrian rapidamente se tornaria, como diziam os jornais da época, seu “braço direito” e o “teórico nº 2 do surrealismo”. No entanto, como veremos na próxima parte desta quina, Sarane não permaneceria neste posto por muito tempo: um suícidio acabaria mudando seu rumo.

Natan Schäfer

NOTAS

[1] Guy de Maupassant (1850 – 1893) é considerado um dos maiores escritores da França, podendo ser considerado uma espécie de Gustave Flaubert do conto.

[2] Virginia Woolf é uma das principais expoentes em língua inglesa daquilo que se convencionou chamar de “alto modernismo”. Tanto o O quarto de Jacó quanto o Passeio ao farol se encontram disponíveis em português, sendo que recomendamos respectivamente as traduções de Tomaz Tadeu, pela editora Autêntica (2019), e a de Paulo Henriques Britto, pela Companhia das Letras (2023).

[3] Tradução inédita de Marcel Pauluk.

[4] No momento da redação deste texto, a última reunião fora a de 17 de outubro de 2023, intitulada “Carta branca nos pastiches de imprensa”, vinculada à exposição intitulada “Pastiches de imprensa” organizada pela Biblioteca Nacional da França.

[5] No Brasil, uma das únicas e mais bem sucedidas empreitadas lipogramáticas é justamente uma tradução de uma tradução. Cristóvão José dos Santos Júnior, da Universidade Federal da Bahia, teve a coragem de traduzir o Livro V de De aetatibus mundi et hominis, atribuído Fábio Plancíades Fulgêncio, um mitógrafo africano que teria vivido na Antiguidade Tardia entre os séculos V e VI. Além disso, é evidente que é igualmente corajosa a tradução que José Roberto Andrade Féres, a.k.a. Zéfere, fez d’O sumiço de Georges Perec, publicado pela Autêntica em 2015.

[6] Kafka, Franz. O castelo. Tradução de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 200. p. 209.

[7] Os psicólogos denominam este mecanismo, sintetizado em frases como “não pense em um elefante”, como ITP, sigla em inglês para teoria do processo irônico [Ironic process theory], que aparece nos EUA na segunda metade do século XX. No entanto, quase cinquenta anos antes, Sigmund Freud estudou detidamente a negação [Verneinung] e na Interpretação dos sonhos (1900) apontou para as dificuldades que o sonhador enfrenta para representar uma negação em seu sonho. Além dele, outros pensadores eminentes se dedicaram ao tema da negação como, por exemplo, Wittgenstein, Heidegger ou, na Antiguidade, Górgias em seu Tratado do não-ser.

[8] Dicionário Michaelis. Esta é a quarta entrada para “escrevente”. Preferi esta à primeira (i.e. “(…) indivíduo cuja profissão é copiar aquilo que outro fala ou dita; copista, escriturário”) justamente pela navegação aí implícita.

[9] Sobre o espírito de insubordinação de Marcel Pauluk, lembro que foi ele quem me ensinou que normalmente o seu chefe é alguém bem mais imbecil do que você, sendo que hoje eu apenas acrescentaria: ao menos se você for capaz perceber isso e reconhecer um imbecil. Do contrário, talvez você tenha vocação para chefe — ou imbecil.[10] Em Sarane Alexandrian, ou, Le grand défi de l’imaginaire de Christophe Dauphin, Alexandrian afirma que nos anos 1940 havia uma tríade de “mestres espirituais” disponíveis para a escolha dos jovens. Esta era composta por Jean-Paul Sartre, Georges Bataille e André Breton.

[10] Em Sarane Alexandrian, ou, Le grand défi de l’imaginaire de Christophe Dauphin, Alexandrian afirma que nos anos 1940 havia uma tríade de “mestres espirituais” disponíveis para a escolha dos jovens. Esta era composta por Jean-Paul Sartre, Georges Bataille e André Breton.

Desenho de Ariyoshi Kondo.